传统观点认为,广义货币M2的变动是基础货币变动通过货币乘数放大而引起的。由于基础货币主要由现金、法定存款准备金和超额存款准备金构成,是中央银行负债的主体和货币政策实施结果的反映,数值上接近央行资产负债表规模,因此央行资产负债表规模变动容易被视同为货币政策取向发生变化。但事实上,广义货币M2增长与央行资产负债表规模、基础货币之间并无固定关联。

广义货币创造的直接主体是银行而非央行,现实中的广义货币M2由银行通过贷款等信用扩张创造而来,是由银行自主实现的,并不需要用到基础货币。中央银行通过调节基础货币为银行货币创造提供支持和约束,银行贷款创造存款货币时,要根据央行的要求将数量上等同于新增存款货币一定比例的超额存款准备金转存为法定存款准备金,但中央银行并不是货币创造的主体。

应当看到,超额存款准备金是可以支持银行货币创造的银行体系流动性,而法定存款准备金是被“冻结”的银行体系流动性,不能支持银行货币创造。央行资产负债表和基础货币中包含了上述两项的加总,简单用于分析货币政策取向的意义不大。比如,2008年国际金融危机前美联储资产负债表规模保持基本不变,但主要通过政策利率调节使货币政策松紧发生了变化。再如,从2000年初至2013年末,我国中央银行资产负债表累计扩张了8倍,但期间我国货币政策也经历过不同取向。

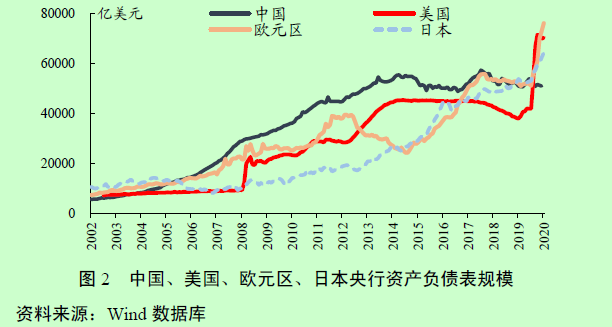

拉长时间轴看,我国央行扩表幅度与主要发达经济体央行扩表幅度大体相当。从2000年初至2020年9月末,我国央行资产负债表扩张了9.6倍,与同期美联储(9.5倍)、欧央行(7.1倍)和日本央行(5.2倍)的扩表幅度大体相当(见图2)。我国央行扩表始于本世纪初,属于外汇占款增长引起的被动扩表模式,对应基础货币增长主要来自于被“冻结”的法定存款准备金,降准会将部分法定存款准备金“解冻”转为超额存款准备金,这可以增加银行体系流动性、支持货币创造,但央行资产负债表规模和基础货币保持不变,甚至因银行把释放的存款准备金归还对央行的借款,短期内还可能有所减少。相较而言,主要发达经济体央行大幅扩表多始于2008年国际金融危机后,是其在正常货币政策空间耗尽的情况下,进一步通过量化宽松政策投放流动性以刺激经济所引起的,央行扩表与超额存款准备金增加基本对应,与我国存在本质差异。

近年来,我国央行摆脱了外汇占款增长导致的被动扩表模式,货币政策自主性明显增强,银行作为货币创造中枢的作用充分发挥。2020年以来,中国人民银行主要运用降准和再贷款工具对冲新冠肺炎疫情影响,但反映在央行资产负债表上,缩表的降准和扩表的再贷款两者相互抵消,央行资产负债表规模保持基本稳定,同时广义货币M2和社会融资规模增速明显高于2019年,对比主要发达经济体央行资产负债表规模大幅上升,突出反映了我国保持了正常货币政策且传导顺畅。

需要强调的是,货币乘数是广义货币M2和基础货币之间的恒等式比例。广义货币M2的创造取决于银行行为,而银行贷款创造存款后所产生的缴纳法定准备金的需求,央行既可以通过缩表的降准对冲,也可以通过扩表的再贷款工具提供,这意味着货币乘数其实是一种事后的恒等式结果,并不存在分子和分母之间的直接逻辑关联。传统货币乘数观点反映了对货币创造的机械式观察,未充分认识到商业银行才是货币创造的主体,已不适用于对货币的现实分析。

总体而言,央行资产负债表规模、货币乘数与广义货币M2增长之间并无必然的逻辑关联,且我国作为全球为数不多的仍坚持货币政策正常化的大型经济体,不需要以央行大规模扩表的方式投放流动性,不宜简单根据央行资产负债表扩张幅度、货币乘数来衡量货币政策效果。观察货币政策的松紧,关键还是看作为货币政策中介目标的货币供应量和社会融资规模。只要保持了货币信贷合理增长,就说明银行货币创造的市场化功能正常发挥,中央银行提供的基础货币是适度的。下一步,中国人民银行将继续按照党中央、国务院部署,稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,搞好跨周期政策设计,完善货币供应调控机制,发挥基础货币投放对推动经济高质量发展的积极作用。